梁巘書(shū)法藝術(shù)風(fēng)格成因探析

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-06-27 瀏覽量:3064

梁巘書(shū)法藝術(shù)風(fēng)格成因探析

李玉琨

梁巘與當(dāng)時(shí)梁同叔并稱(chēng)“南北二梁”,為“墨林之雙璧”[2]。然梁同書(shū)官至侍講,位居翰林,而梁巘僅為一知縣,職位相差懸殊,此二人能夠并列,可見(jiàn)梁巘的書(shū)法成就之高。清代名家鄧石如、段玉裁等都曾從其學(xué)書(shū)法。其書(shū)學(xué)著作有《評(píng)書(shū)帖》、《承晉齋積聞錄》等。其中《評(píng)書(shū)帖》一卷,共一百四十一則,為其平日隨筆札記,歿后由他人搜輯而成。

對(duì)《評(píng)書(shū)帖》有專(zhuān)門(mén)研究的著作有王鎮(zhèn)遠(yuǎn)《中國(guó)書(shū)法理論史》、[日]中田勇次郎《中國(guó)書(shū)法理論史》、劉恒《中國(guó)書(shū)法史·清代卷》和張潛超《中國(guó)書(shū)法論著辭典》,而吉林大學(xué)古籍所段惠子的碩士論文《梁巘<評(píng)書(shū)帖>研究》所論較詳。

從內(nèi)容上來(lái)看,《評(píng)書(shū)帖》是一個(gè)“大拼盤(pán)”,從學(xué)書(shū)門(mén)徑、書(shū)家評(píng)論到碑帖鑒賞,所論甚廣,無(wú)所不包。對(duì)于其書(shū)學(xué)思想,上述的研究成果中論述的也大致相同,概括起來(lái)就是“重執(zhí)筆”和“尚勁健”,但均未明確分析其思想的具體成因,本文試從梁氏的師承、學(xué)書(shū)經(jīng)歷等方面入手對(duì)梁氏書(shū)學(xué)思想之成因作以初步的分析,從而為進(jìn)一步深入研究梁氏書(shū)學(xué)思想奠定基礎(chǔ)。

一、關(guān)于執(zhí)筆論

《評(píng)書(shū)帖》中比較注重對(duì)執(zhí)筆的要求,其開(kāi)篇就是梁巘所作的執(zhí)筆歌:“學(xué)者欲問(wèn)學(xué)書(shū)法,執(zhí)筆功能十居八,未聞執(zhí)筆之真?zhèn)鳎R、王學(xué)盡徒茫然。”[3]且梁巘對(duì)歷代書(shū)家的評(píng)論亦以是否“得執(zhí)筆法”來(lái)為標(biāo)準(zhǔn)。如評(píng)王鐸、張瑞圖、汪退谷、王鴻緒、楊賓、程韋華、何義門(mén)、張得天、王良常、宋高宗等等,其中除何義門(mén)和王良常外,均是“得執(zhí)筆法”。

梁巘所說(shuō)的執(zhí)筆法,除在《評(píng)書(shū)帖》中簡(jiǎn)要敘述以外,在《清史稿·梁巘傳》中其對(duì)段玉裁的一番話(huà)說(shuō)得更加明確:“執(zhí)筆之法,指以運(yùn)臂,臂以運(yùn)身。凡捉筆,以大指尖與食指尖相對(duì),筆正直在兩指尖之間,兩指尖相接如環(huán),兩指本以上平,可安酒杯。平其肘,腕不附幾,肘圓而兩指與筆正當(dāng)胸,令全身之力,行于臂而湊于兩指尖”,“如此捉筆,則筆心不偏,中心透紙,紙上颯颯有聲。直畫(huà)粗者濃墨兩分,中如有絲界,筆心為之主也”,同時(shí)梁氏強(qiáng)調(diào)說(shuō):“舍此法,皆旁門(mén)外道”,且“二王以后,至唐、宋、元、明諸大家,口口相傳如是”。[4]其實(shí)說(shuō)白了梁巘所謂的“得執(zhí)筆法”就是中鋒運(yùn)筆,楊守敬就已經(jīng)看得很透徹了:“聞山用筆中鋒論,真言獨(dú)諦,俱可謂度書(shū)之金針也。”[5]

然而梁氏為何對(duì)執(zhí)筆法如此重視而喋喋不休呢?考其原因有如下兩點(diǎn):

其一,從梁巘自身的學(xué)書(shū)經(jīng)歷來(lái)看,在《評(píng)書(shū)帖》中,梁氏詳細(xì)記述了他本人學(xué)習(xí)執(zhí)筆法的經(jīng)歷,由董其昌、沈公筌、王鴻緒、張照、何國(guó)宗、梅釴才傳至梁巘,且傳承過(guò)程中曾秘不授人,經(jīng)叩請(qǐng)?jiān)偃降闷浞ǎ叭詫傥鹦埂保业妹封N相告,梁氏才得此法,“學(xué)書(shū)復(fù)十余年,覺(jué)有得。”梁氏深知學(xué)書(shū)不易,尤其是像執(zhí)筆法這種具體的方式,費(fèi)盡辛苦,才得一二,怎能不在自己的論述中強(qiáng)調(diào)呢?另外,梁氏通過(guò)其自身體驗(yàn),深感“得執(zhí)筆法”的重要性,他說(shuō):“書(shū)學(xué)大原在得執(zhí)筆法,得法雖臨元、明人書(shū)亦佳,否則日摹鍾、王無(wú)益也。”“不得執(zhí)筆法,雖極作橫撐蒼老狀,總屬皮相。得執(zhí)筆法,臨摹八方,轉(zhuǎn)折皆沉著峭健,不僅襲其貌。”可見(jiàn),在梁氏看來(lái),要想學(xué)到書(shū)法的真要,首先要學(xué)會(huì)執(zhí)筆,這是書(shū)家的基本功,否則僅得其皮毛,即使面對(duì)鍾、王的書(shū)法也只能“徒茫然”,不知所措。

其二,從《評(píng)書(shū)帖》內(nèi)容上來(lái)看,對(duì)執(zhí)筆法的具體要求作了詳細(xì)說(shuō)明,還有很多評(píng)論是為學(xué)書(shū)者提出的建議,如“勿早學(xué)米書(shū),恐結(jié)體離奇,附入惡道。”“學(xué)董不及學(xué)趙,有墻壁,蓋趙謹(jǐn)于結(jié)構(gòu),而董多率意也。”“學(xué)書(shū)宜先工楷,次做行草。”等等。另外,同為梁氏所著的《承晉齋積聞錄》中,除了和《評(píng)書(shū)帖》相同、相似評(píng)語(yǔ)外,則很少用“得執(zhí)筆法”與否來(lái)評(píng)論書(shū)家。我們可以推測(cè),《評(píng)書(shū)帖》可能是梁氏晚年辭官后,主講壽州循理書(shū)院時(shí)指導(dǎo)學(xué)生書(shū)法的話(huà)語(yǔ),被其學(xué)生記錄下來(lái),遂成此卷。其實(shí)梁巘的這種作法也不奇怪,古人早就有“凡學(xué)字書(shū),先學(xué)執(zhí)筆”[6]、“善執(zhí)筆則八法具,不善執(zhí)筆則八法廢”[7]的說(shuō)法,甚至如韓方明、盧攜、林蘊(yùn)、陸希聲等形成專(zhuān)文加以論述。可見(jiàn)學(xué)書(shū)之前先要掌握?qǐng)?zhí)筆法這些基本問(wèn)題,也并不是梁巘的發(fā)明。梁氏從其自身體驗(yàn),對(duì)學(xué)生反復(fù)說(shuō)明執(zhí)筆法的重要性,可謂用心良苦。也可以說(shuō),“重執(zhí)筆”是梁氏的“教學(xué)重點(diǎn)”而已,雖然也多次用來(lái)評(píng)論書(shū)家,只是為他的教學(xué)服務(wù)的,如果認(rèn)為這是“貫穿其中”的論書(shū)核心,[8]則是有失偏頗的。

二、關(guān)于“尚勁健”

通讀梁氏全文,可以看到,梁氏“尚勁健,標(biāo)瘦硬”。如:

歐書(shū)勁健,其勢(shì)緊;柳書(shū)勁健,其勢(shì)松。

東坡楷書(shū)《豐樂(lè)》、《醉翁》二碑,大書(shū)深刻,劈實(shí)勁健。

褚河南書(shū)《龍門(mén)三龕記》,中年筆也,平正剛健……

《戲鴻堂帖》中唐明皇《鹡鸰頌》遒緊健勁,較宋《秘閣》尤妙。

《姑熟帖》中東坡《上仁宗表》、《歸去來(lái)辭》二帖瘦勁。

《游公墓志》清勁而瘦,有別趣。

汪退谷得執(zhí)筆法,書(shū)絕瘦硬。

程偉華得執(zhí)筆法,學(xué)山谷,空靈瘦硬。

褚書(shū)提筆空,運(yùn)筆靈,瘦硬清挺,自是絕品。

對(duì)“勁健、瘦硬”書(shū)風(fēng)的提倡,以唐杜甫“書(shū)貴瘦硬方通神”為代表,后蘇軾以“短長(zhǎng)肥瘦各有態(tài),玉環(huán)飛燕誰(shuí)人憎”對(duì)此作出了批駁,至梁巘,又高舉起“瘦硬”這桿大旗。從梁氏所論可以看出,這種對(duì)勁健、瘦硬的追求,顯然是其特別注重書(shū)法點(diǎn)畫(huà)中的力量感,代表了梁氏的審美趣尚和批評(píng)意識(shí),真正是其書(shū)法批評(píng)的核心。

梁氏尚“勁健、瘦硬”,這與他的工具選擇和師承有關(guān),這也是諸多研究專(zhuān)著所忽略的。

在工具的選擇上,梁氏提倡用硬毫,反對(duì)用軟毫。如:

書(shū)大字,筆鋒需瘦硬。

元章書(shū),空處本褚用軟筆書(shū),落筆過(guò)細(xì),鉤剔過(guò)粗,放軼詭怪,實(shí)肇惡派。

得天學(xué)米以硬筆,臨其硬筆,棄其軟筆,可謂善于去取。

予用軟筆七八年,初至京猶用之。其法以手提管尾,作書(shū)極勁健,然太空浮,終屬皮相。不如用硬筆,其沉著蒼勁處,皆真實(shí)境地也。

梁氏根據(jù)自己的書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為軟硬毫由于執(zhí)筆、運(yùn)筆不同而顯現(xiàn)出不同的書(shū)法風(fēng)格:“用軟筆,管少側(cè),筆鋒外出,筆肚著紙,然后指揮如意。用硬筆,管豎起,則筆鋒透背,無(wú)澀滯之病。”但最終還是認(rèn)為用軟筆不如用硬筆,硬毫可以達(dá)到“沉著蒼勁”的效果,而用軟筆則“鉤剔過(guò)粗”、“太空浮”,甚至是“肇惡派”。故在其用軟筆七八年后,改用硬筆以應(yīng)其風(fēng)格。并且他認(rèn)為古人書(shū)都用硬筆,故提出臨古人書(shū)須“棄其軟筆”,以硬筆臨其硬筆,這樣才是“善于去取”。

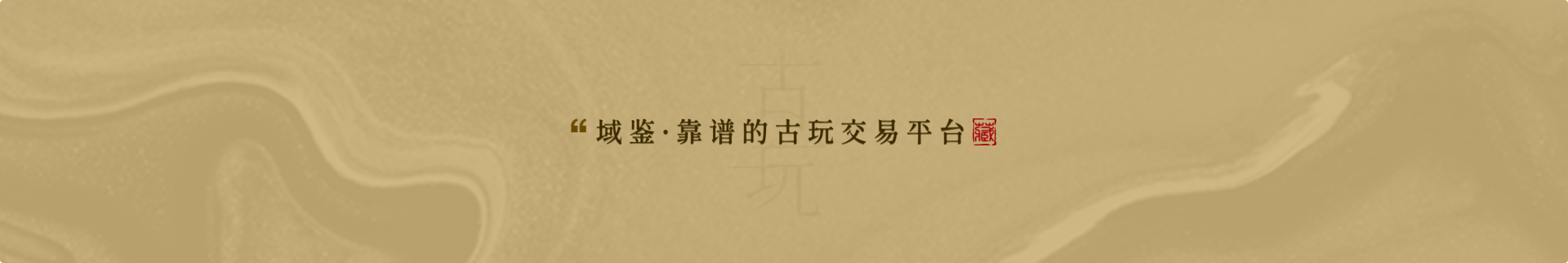

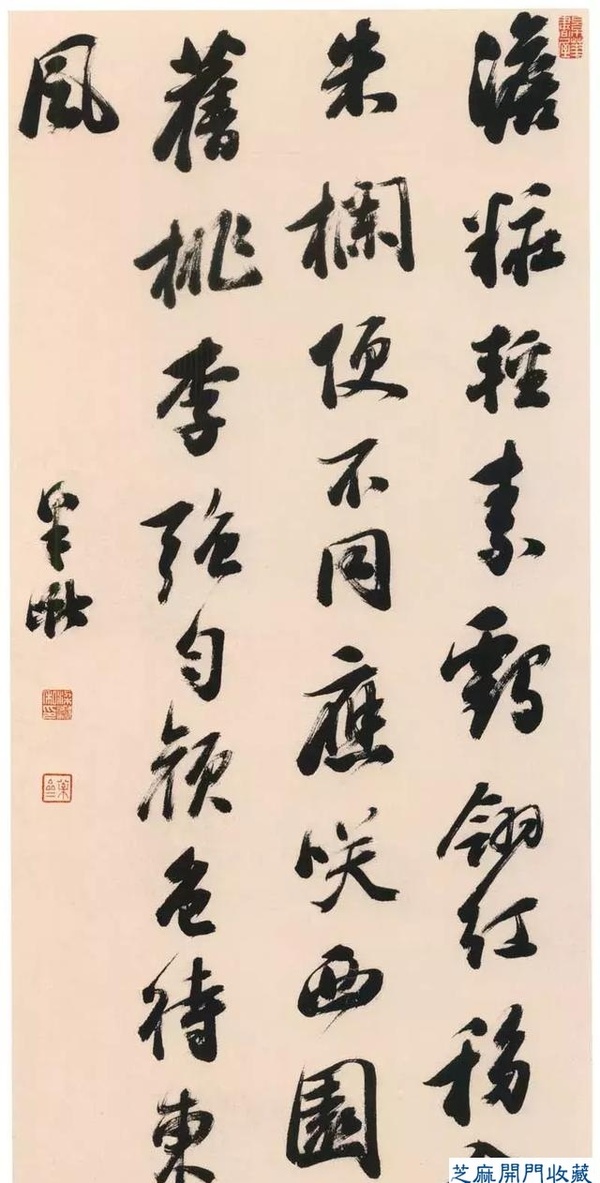

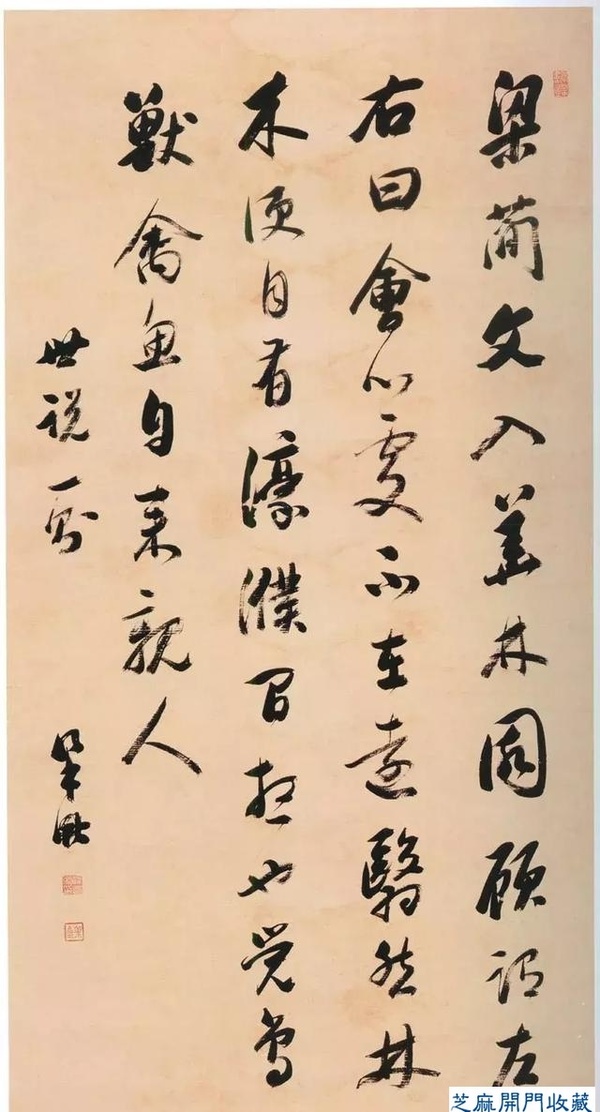

在師承方面,梁巘書(shū)學(xué)二王,李邕、米芾等家,專(zhuān)攻楷、行、草,尤其是李邕對(duì)他的影響最大,《清史稿·梁巘傳》中稱(chēng)梁巘“以工李北海書(shū)名于世”。清李斗《揚(yáng)州畫(huà)舫錄》稱(chēng):“松齋書(shū)學(xué)北海,筆法潤(rùn)澤,骨肉停勻。”清包世臣《藝舟雙楫》亦云:“巘以工李邕書(shū)名天下,真及行書(shū)能品下。”后綜合各家而最終形成了沉著蒼勁的書(shū)法風(fēng)格。而李邕的書(shū)法向以用筆遒勁、雄健著稱(chēng)。宋《宣和書(shū)譜》:“觀(guān)邕之墨跡,其源流實(shí)出于羲之,議者以謂骨氣洞達(dá),奕奕如有神力。”《衍極》:“至邕始變右軍行法,勁拙起伏,自矜其能……”明趙崡《石墨鐫華》:“北海分隸固而遒逸。”而梁巘本人對(duì)李邕也是稱(chēng)贊有加:“北海逸氣生動(dòng),通身貫注,裴休所謂書(shū)中仙手者也,且有英雄蓋世之概。”、“北海書(shū)縱橫而整齊。”、“結(jié)體遒緊,筆力健勁”等等。[9]從梁氏存世作品《臨王羲之帖軸》和《五言詩(shī)軸》中我們可以明確看出梁巘對(duì)李邕書(shū)法風(fēng)格的繼承。近朱者赤,近墨者黑,在李邕的影響下,梁氏尚“勁健”書(shū)風(fēng)也就不足為奇了。 王鎮(zhèn)遠(yuǎn)《中國(guó)書(shū)法理論史》中認(rèn)為梁巘的這種論祈尚有“針砭時(shí)風(fēng)之意義”,不確。從上述我們可以看出,梁氏崇尚這種“勁健”書(shū)風(fēng),和其執(zhí)筆、用筆、師承等具體情況有關(guān),是他的審美趣尚。況且梁巘所處時(shí)代,名家備出,如張照、王澍、劉墉、梁同書(shū)、王文治等,各顯風(fēng)彩,或氣勢(shì)雄強(qiáng),或精勁遵潤(rùn),或粗獷渾厚,“并共同構(gòu)成了清代帖學(xué)書(shū)法的高峰”。[10]梁巘之所以能夠在這眾多名家中占有一席之地,也正是因其勁健蒼茫的書(shū)風(fēng)。每個(gè)時(shí)代代都有其獨(dú)特的審美觀(guān),然而處于同一時(shí)期的書(shū)家,由于各自的學(xué)書(shū)經(jīng)歷、學(xué)識(shí)修養(yǎng)的差異,其所形成的書(shū)法審美觀(guān)也各有其特點(diǎn)。因此梁巘提倡“勁健”反對(duì)“軟弱無(wú)力”的書(shū)風(fēng),也是其審美取向所致,并不一定就是在“針砭時(shí)風(fēng)”。 當(dāng)然梁巘的書(shū)學(xué)思想也不僅就是上述這兩點(diǎn),如他提出的“晉尚韻,唐尚法,宋尚意,元、明尚態(tài)”的書(shū)法史觀(guān),以及“清”的批評(píng)標(biāo)準(zhǔn)等,因這些與本文聯(lián)系不大,不作詳述。

總之,研究某家之書(shū)學(xué)思想,除了深入研究其理論著作外,對(duì)于作者所處的時(shí)代背景、師承、學(xué)書(shū)經(jīng)歷,甚至于書(shū)寫(xiě)習(xí)慣等這些具體情況,都應(yīng)該全面了解,這對(duì)于深入研究其書(shū)論思想是大有禆益的,并且可以避免因只鉆“故紙堆”而得出片面的、不切實(shí)際的結(jié)論。

梁 巘(1710-1785)

字文山、聞山,號(hào)“松齋”、“段硯齋主人”。清康熙四十九年(1710年)生于原亳縣(今亳州市譙城區(qū))城里夏侯巷一書(shū)香之家。其父梁授孟,性敦厚,喜書(shū)法,精通訓(xùn)詁,道德文章為鄉(xiāng)鄰稱(chēng)道。梁巘自幼聰穎好學(xué),酷愛(ài)書(shū)法。少年時(shí)就能寫(xiě)一手漂亮的毛筆字,常為鄉(xiāng)人書(shū)寫(xiě)牌匾、楹聯(lián)和契約。梁巘十五歲時(shí)隨其胞兄梁峰南下,游學(xué)于南京鐘山書(shū)院,潛心于科舉之學(xué),并利用空閑時(shí)間認(rèn)真研習(xí)書(shū)法。南京是當(dāng)時(shí)中國(guó)最繁華的城市之一,梁巘在那里大開(kāi)眼界,見(jiàn)到大量的名帖佳作,他心追意摹,楷法顏真卿、柳公權(quán)、蘇軾,行草書(shū)力追晉唐書(shū)家,尤其對(duì)唐代書(shū)法大師李北海的法帖,用功最深,摹帖尤勤,幾近神似。

梁巘于清乾隆二十七年(1762年)中舉,后赴京考進(jìn)士不第,便寄寓京師賣(mài)字為生。一次,他的字被書(shū)法家、乾隆皇帝之子——成親王永瑝見(jiàn)到,十分欣賞,稱(chēng)贊他“入門(mén)正”、“執(zhí)筆好”,今后“必成大名”,便將他推薦給乾隆皇帝,愛(ài)好并長(zhǎng)于書(shū)法的乾隆帝賜梁巘同進(jìn)士出身,任湖北宜昌府巴東縣知縣。在巴東縣任上,梁巘為官清廉,恥于逢迎,勤于政事,短短幾年就把一個(gè)貧瘠的偏遠(yuǎn)小縣建成了富庶繁榮之地。乾隆三十六年(1771年),六十多歲的梁巘自感年事已高且官場(chǎng)越來(lái)越難于適應(yīng),便以老母年邁、長(zhǎng)子新故為由,辭職返鄉(xiāng)。乾隆四十年(1775年)梁巘受壽州(今安徽省壽縣)知州之邀,出任循理書(shū)院院長(zhǎng)。循理書(shū)院是當(dāng)時(shí)皖中、江淮一帶規(guī)模最大的學(xué)府,梁巘在循理書(shū)院管理和執(zhí)教十余年,其弟子、門(mén)人遍及大江南北。在此期間,他培養(yǎng)和提攜了張佩、蕭景云、姚楊等一批書(shū)法人才。尤其是他慧眼識(shí)珠,培養(yǎng)了清代書(shū)法大家鄧石如,更是他晚年的一大功績(jī)。

梁巘一生致力于書(shū)法藝術(shù)。據(jù)《清史稿·梁巘傳》記載,梁巘“以工李北海書(shū)名于世”,書(shū)法造詣很深。時(shí)人將他與當(dāng)時(shí)的錢(qián)塘(今浙江杭州)大學(xué)士梁同書(shū)并提,稱(chēng)為“南北二梁”。亦將他與梁同書(shū)及會(huì)稽的梁國(guó)治并成為當(dāng)時(shí)的書(shū)壇“三梁”。他初學(xué)王羲之、董其昌,次學(xué)顏真卿、柳公權(quán)、歐陽(yáng)詢(xún)等,后專(zhuān)攻李北海行書(shū)。他把李北海的所有碑刻,如“岳麓寺碑”、“云麾碑”、“李秀碑”、“大照禪師碑”等都收集起來(lái),經(jīng)過(guò)多年的刻苦臨摹研習(xí),終以工李北海筆意而馳名天下。

梁巘存世的書(shū)法作品約有二百多件,安徽省博物館和壽縣博物館收藏較多。他一生書(shū)碑很多,僅在安徽、江蘇、山東、山西等地所書(shū)碑版,有記載的就有65塊。縱觀(guān)梁巘的存世書(shū)法作品,可見(jiàn)其行草書(shū)靈秀俊逸而又不失法度,其行楷書(shū)碑刻沉著穩(wěn)健、線(xiàn)條遒勁,謹(jǐn)嚴(yán)端重之中含飄逸秀美之態(tài),不愧為清代的書(shū)法大家。

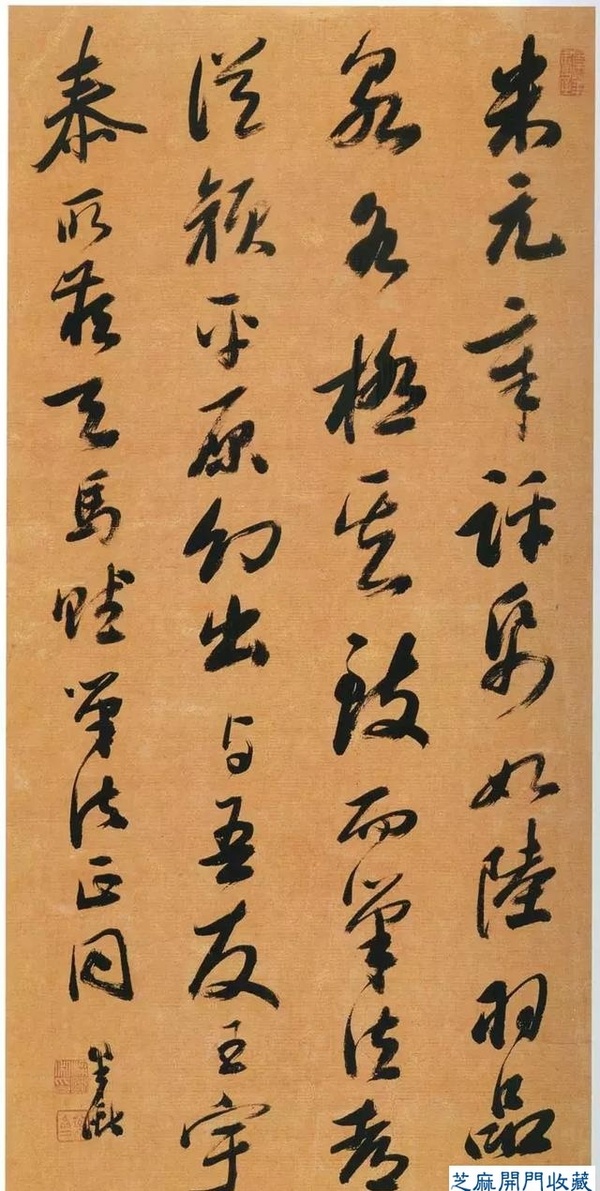

梁巘還是一位著名的書(shū)法理論家,有不少書(shū)法名著傳世,如《承晉齋積聞錄》、《執(zhí)筆法·法帖論》、《評(píng)書(shū)帖》、《寶晉齋帖跋》等,是其一生從事書(shū)法研習(xí)的見(jiàn)解和總結(jié)。這些書(shū)法名著對(duì)于執(zhí)筆、學(xué)書(shū)、古今法帖、名人書(shū)法等,均有精辟論述,多有獨(dú)到見(jiàn)解,成為后人研習(xí)書(shū)法的必讀著作。(參考亳州晚報(bào)《梁巘:乾隆賜同進(jìn)士出身的書(shū)法家》)

附錄《清史稿》 列傳二百九十之藝術(shù)二

梁巘,字聞山,安徽亳州人。乾隆二十七年舉人,官四川巴縣知縣。晚辭官,主講壽春書(shū)院,以工李北海書(shū)名於世。初為咸安宮教習(xí),至京師,聞欽天監(jiān)正何國(guó)宗曾以事系刑部,時(shí)尚書(shū)張照亦以他事在系,得其筆法,因詣家就問(wèn)。國(guó)宗年已八十馀,病不能對(duì)客,遣一孫傳語(yǔ)。巘質(zhì)以所聞,國(guó)宗答曰:“君已得之矣。”贈(zèng)以所臨米、黃二帖。

后巘以語(yǔ)金壇段玉裁曰:“執(zhí)筆之法,指以運(yùn)臂,臂以運(yùn)身。凡捉筆,以大指尖與食指尖相對(duì),筆正直在兩指尖之間,兩指尖相接如環(huán),兩指本以上平,可安酒杯。平其肘,腕不附幾,肘圓而兩指與筆正當(dāng)胸,令全身之力,行於臂而湊於兩指尖。兩指尖不圓如環(huán),或如環(huán)而不平,則捉之也不緊,臂之力尚不能出,而況於身?緊則身之力全湊於指尖,而何有於臂?古人知指之不能運(yùn)臂也,故使指頂相接以固筆,筆管可斷,指鍥痛不可勝,而后字中有力。其以大指與食指也,謂之單勾;其以大指與食指中指也,謂之雙勾;中指者,所以輔食指之力也,總謂之‘撥鐙法’。王獻(xiàn)之七、八歲時(shí)學(xué)書(shū),右軍從旁掣其筆不得,即謂此法。舍此法,皆旁門(mén)外道。二王以后,至唐、宋、元、明諸大家,口口相傳如是,董宗伯以授王司農(nóng)鴻緒,司農(nóng)以授張文敏,吾聞而知之。本朝但有一張文敏耳,他未為善。王虛舟用筆祗得一半,蔣湘帆知握筆而少作字樂(lè)趣。世人但言無(wú)火氣,不知火氣使盡,而后可言無(wú)火氣也。如此捉筆,則筆心不偏,中心透紙,紙上颯颯有聲。直畫(huà)粗者濃墨兩分,中如有絲界,筆心為之主也。如此捉筆,則必堅(jiān)紙作字,輭薄紙當(dāng)之易破。其橫、直、撇、捺皆與今人殊,筆鋒所指,方向迥異,筆心總在每筆之中,無(wú)少偏也。古人所謂屋漏痕、折钅義股、錐畫(huà)沙、印印泥者,於此可悟入。”巘少著述,所傳緒論僅此。當(dāng)時(shí)與梁同書(shū)并稱(chēng),巘曰“北梁”,同書(shū)曰“南梁”。

相關(guān)文章

1975年二分硬幣現(xiàn)在值多少錢(qián)

1975年的兩分硬幣是當(dāng)今硬幣收藏市場(chǎng)上,非常值得我們關(guān)注的一個(gè)品種,隨著現(xiàn)在收藏市場(chǎng)對(duì)硬幣價(jià)值的持續(xù)樂(lè)觀(guān),這枚硬幣的收藏愛(ài)好者數(shù)量也在急劇增加。今后如果1975年兩分錢(qián)硬幣的數(shù)量出現(xiàn)減少的趨勢(shì),那么它的價(jià)值 ...

2022-06-11 09:00:02

所有藝術(shù)品都漲了好多倍!手上有藝術(shù)品就是手上有錢(qián)!

藝術(shù)品投資是現(xiàn)在熱門(mén)的話(huà)題之一,在以前一斤大米,僅僅只要兩毛錢(qián),一個(gè)饅頭,僅僅只需要兩分錢(qián),讓我們?cè)倏匆豢唇裉斓拇竺缀宛z頭的價(jià)格,已經(jīng)翻上了數(shù)十倍不止,這是物價(jià)在不斷地上漲的結(jié)果。我們?cè)賮?lái)看一看以前的 ...

2022-09-03 12:00:01

現(xiàn)在一分、兩分、五分的錢(qián)幣值錢(qián)嗎?

隨著我國(guó)人民生活水平的不斷提高,一些以前極為常見(jiàn)的生活必需品,已經(jīng)淡出了我們的視野之中,其中最為明顯的就是分錢(qián)紙幣的消失。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步,電子支付方式的流行,國(guó)家也不再發(fā)行分錢(qián)紙幣,并且隨著分錢(qián)紙 ...

2022-05-25 12:00:01

老銀元有不少銹斑該怎么處理?

老銀元——作為一個(gè)已經(jīng)有著百年之久的老物件,在經(jīng)過(guò)正常的流通與使用后,其錢(qián)幣上出現(xiàn)銹斑是在正常不過(guò)的事情了。但是由于有不少的收藏者們,并不知道該如何來(lái)清洗這些老銀元上的銹斑,從而使得其錢(qián)幣無(wú)法達(dá)到理想 ...

2022-07-11 18:00:00

學(xué)習(xí)銀元收藏方面知識(shí)看什么書(shū)好

說(shuō)起銀元收藏,大多藏者都比較感興趣的大概就是“袁大頭”了,中國(guó)銀元雖然自發(fā)行以來(lái)滿(mǎn)打滿(mǎn)算不過(guò)二百年的歷史,錢(qián)幣收藏愛(ài)好者對(duì)銀元收藏的看法評(píng)價(jià)也有差異,有些銀元的收藏價(jià)值甚至不高,但仍有不少人熱衷于銀元 ...

2022-10-02 09:00:01

第四套人民幣現(xiàn)在收藏價(jià)值高嗎

人民幣是中華民族共和國(guó)的法定貨幣,是有我國(guó)的中國(guó)人民銀行所發(fā)行的一種貨幣,人民幣首次發(fā)行的時(shí)間為1948年12月1日,直至到目前我國(guó)一共發(fā)行了五套人民幣,在這五套人民幣中不僅發(fā)行的有紙幣還有著硬幣、塑料幣、 ...

2022-05-25 09:00:01